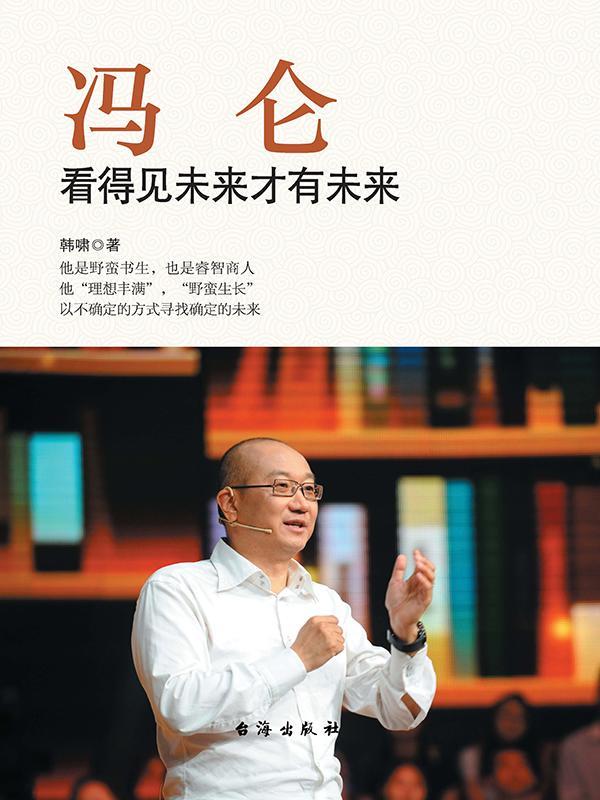

冯仑:看得见未来才有未来

在一个“野蛮”时代“野蛮”生长又“野蛮”立世的“野蛮”文人,就靠着自己的“野蛮”江湖路,成就了自己的一段“野蛮”人生。他原是体制内的学者,睿智而温厚,却阴差阳错的走进商界,也从而激发了他骨子里的江湖气,狡黠而尖刻。他带着满身江湖气息,领着一群小弟,浩浩荡荡的投身于商海,铸就了“万通六君子”之名;却又因江湖情谊,万通挥泪分家;更因江湖道义,他独挑大梁,带着万通大步前行。他的一生,充满了“野蛮”和“江湖气息”,却又因为那份学者书生的智慧,充斥着文化与道理。他用段子构架了他独特的思维模式,更用饱含书卷气的野蛮书写了他独特的行为准则。他就是冯仑:一个地产界的“文化流氓”、商界的“野蛮书生”,他一直在用自己野蛮的智慧创造属于世界的奇迹。