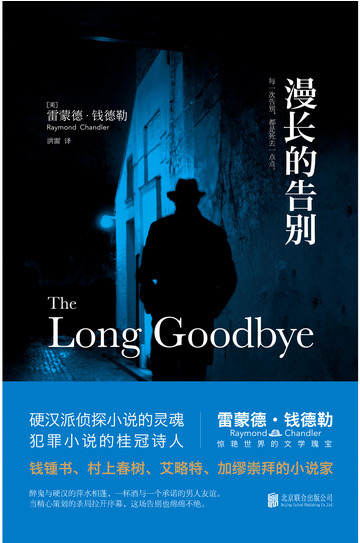

漫长的告别

私人侦探马洛偶然遇到被人扔在停车场的陌生醉鬼,将其带回了家。醉鬼并不老,但满头白发,半边脸上有刀疤,整过容,尽管落魄之至,仍表现得很有教养。酒鬼失意的样子打动了马洛,从那之后,马洛和他成了偶尔一起安静喝酒的朋友。 某天一大早,这位绅士酒鬼找到马洛,说自己杀了妻子——一个百万富翁的荡妇女儿,还请马洛帮帮自己,从而把马洛拖进了一场匪夷所思的漫长告别之中……

作家 [美]雷蒙德·钱德勒

分類 出版小说 |

27萬字 |

53章