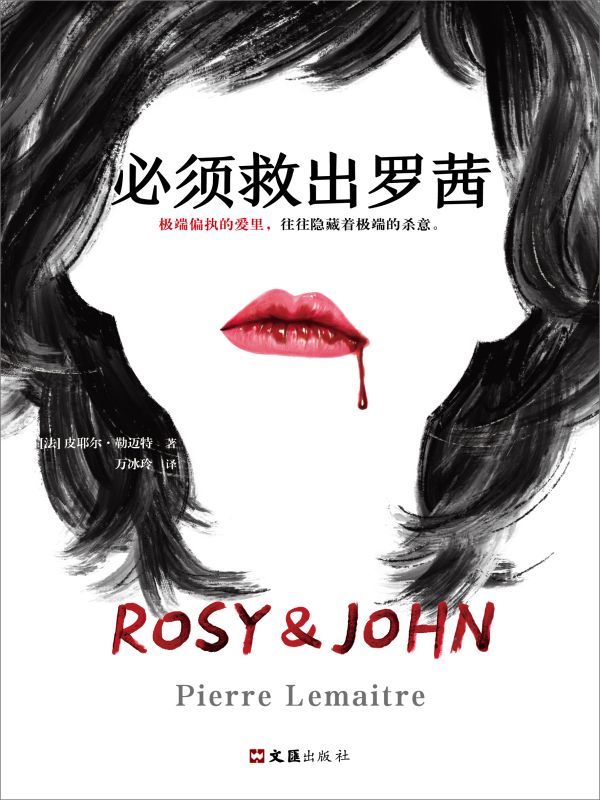

必须救出罗茜

极端偏执的爱里,往往隐藏着极端的杀意。 --------- 一个男人,宣称在巴黎人来人往的市中心埋下了7颗炸弹,却在第1颗爆炸后,主动自首。 他告知警方,除非释放他的母亲罗茜,否则每过24小时,就会有1颗炸弹被引爆。 但他的计划远不只如此……

作家 皮耶尔·勒迈特

分類 出版小说 |

6萬字 |

5章