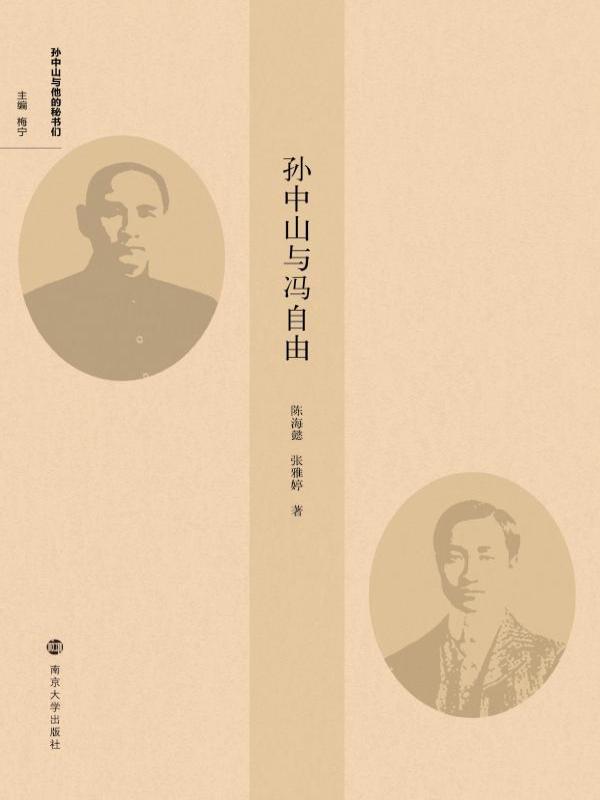

孙中山与冯自由

世人皆知《革命逸史》是研究孙中山的绝好史料,却鲜知作者冯自由与孙中山深厚的革命友谊。作为孙中山的机要秘书之一,辛亥革命前的冯自由通过主持香港同盟会分会、筹集起义侨款等途径积极支持革命事业;辛亥革命后的冯自由在稽勋局局长、中华革命党党员、国会参议员等身份转换中配合了孙中山的未竞事业。本书以时间为线索,通过冯自由的人生经历透视孙中山的革命历程,以六个篇章再现了孙、冯的革命历史,有助于通过以孙中山周边人物研究,来推进革命伟人孙中山的整体研究,开辟新的视角。

作家 陈海懿,张雅婷著

分類 出版小说 |

15萬字 |

3章