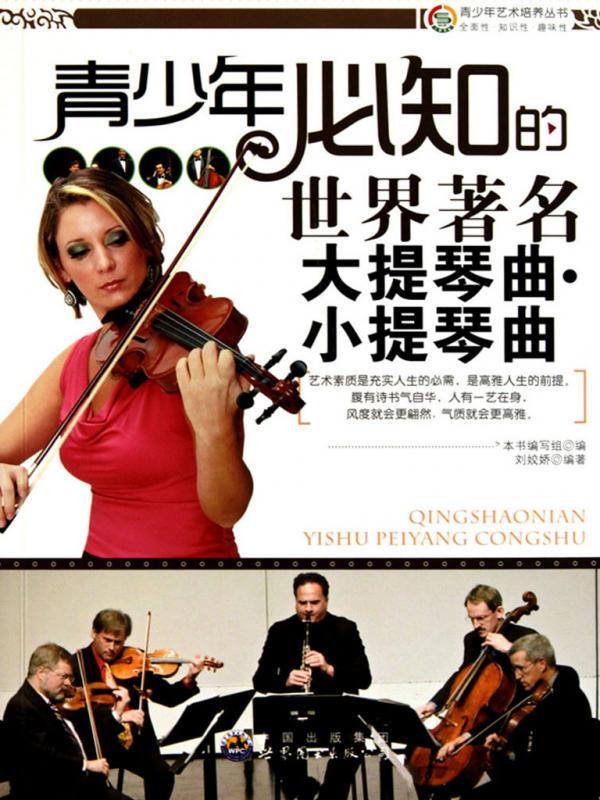

青少年必知的世界著名大提琴曲、小提琴曲

本书以青少年为读者对象,以通俗的语言介绍世界著名大提琴及小提琴作品各25部。内容包括对作品的赏析和作曲家(配照片),作品的创作时间、创作背景和创作中的奇闻轶事等。

作家 《青少年必知的世界著名大提琴曲、小提琴曲》编写组编

分類 出版小说 |

11萬字 |

3章