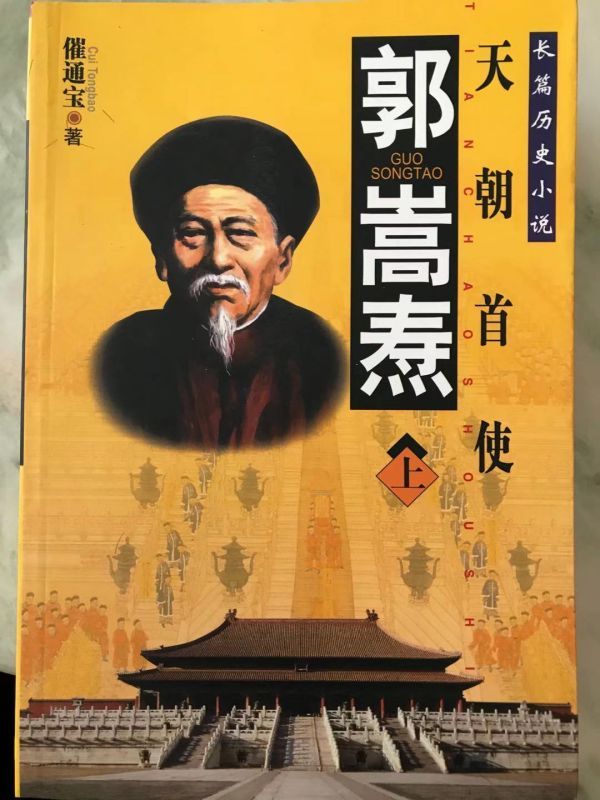

郭嵩焘

郭嵩焘(1818-1891),清末外交官、洋务派。字伯琛,号筠仙,湖南湘阴人。早年游学岳麓书院,与曾国藩等交往。道光进士,授翰林院庶吉士。咸丰二年(1852)助曾国藩办团练,对抗太平军,后奉命赴江西,从江忠源守章门,建议办水师对抗太平军。1857年授编修,次年入直上书房。 光绪元年(1875)任总理各国事务衙门大臣,署兵部左侍郎。次年署礼部左侍郎,出使英国,通报清廷对“马嘉理案”处理情况,并首任驻英公使,为我国近代遣使驻外之始。1878年兼任驻法公使,次年以病辞归。主张学习西方科技,“以立富强之基”。反对盲目排外,时以熟悉洋务著称,遭顽固派攻击。对俄英法等国交涉采协和态度。归国后,主讲城南书院。