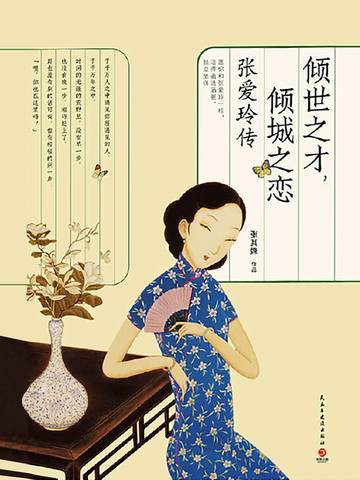

倾世之才,倾城之恋:张爱玲传

很多人读过张爱玲,很多人写过张爱玲。 骄傲的贵族少女、敏感的单亲孩子、早早成名的天才作家、不通家务的女子、为爱扑火的飞蛾、孤独终老的异乡人......这些标签都是她,又都不是她。 在她的文字里,她把自己掰碎了,一点点地碾过,最后什么都分辨不清。就像扑鼻而来的香气,惹得无数人意动,前味可是清淡的?中调可变得浓郁?尾香可曾袅绕?字里行间,来回搅着。 人人都爱张爱玲,点燃她,烧透她,回味她。 最后只剩下尘灰满地。 或许,闻过这香,听过这段故事,怀着意犹未尽的念想,便不枉心字香烧,不枉一生一世念。 本书通过讲述张爱玲的人生经历、爱情故事,并结合其文学作品,解读其不为人知的心路历程,还原一个真实、多面、传奇的张爱玲。