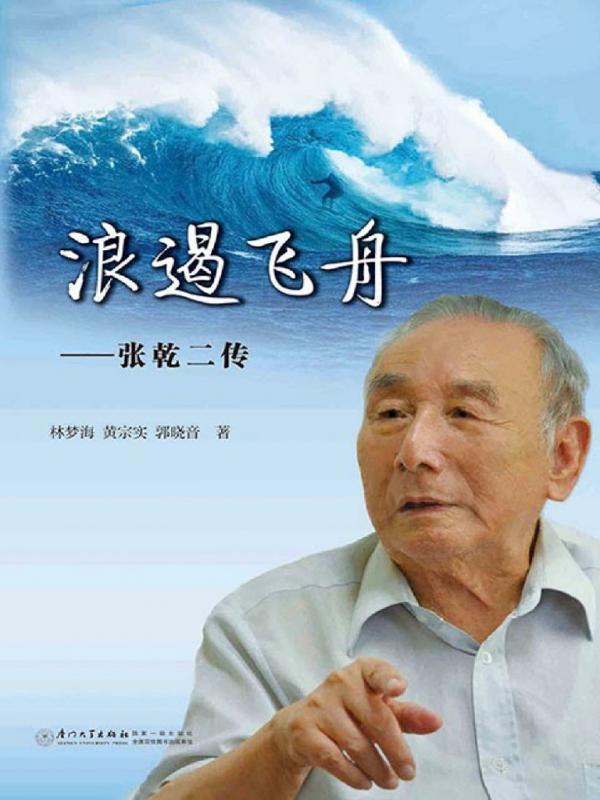

浪遏飞舟——张乾二传

本书通过张乾二院士回忆,着重介绍他在厦门大学化学系、福州中科院物构所的工作、教学及从事科研的情况。描绘他在科研中专攻难题,进行了晶体培养、配位场理论方法等开创性研究,解决了分子轨道系数的简洁算法、多面体分子轨道及价键理论从头算等系列重要问题,体现了中国知识分子热爱科学、不畏艰险、勇攀高峰的无畏精神。

作家 林梦海,黄宗实,郭晓音著

分類 出版小说 |

18萬字 |

3章