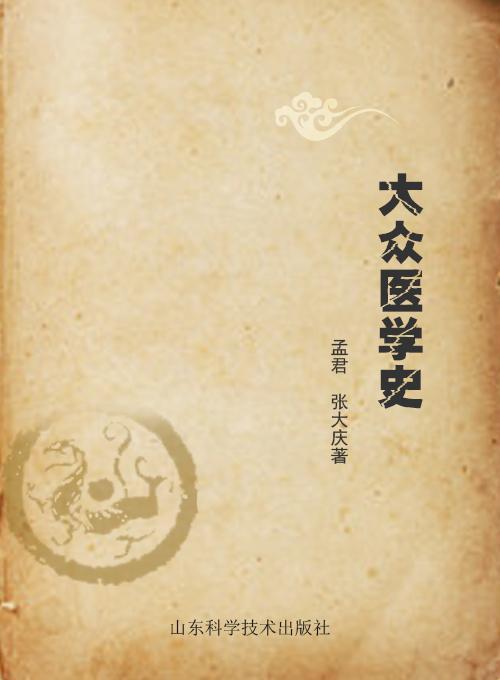

大众医学史

在医疗技术和保健制度日益完善的现代社会,人们对于健康保健的意识日益强烈,获取医疗知识的途径也日益增多,医学成为社会中不可缺少的部分。而作为一门关系人类繁衍和社会进步的重要学科,它的历史发展轨迹却鲜为人知。本书作为一部科普医学史,从不同的维度展示了不同时代、不同文化背景下医学理论、诊疗技术、保健服务的内容,从而拓宽了人们观察医学的视野、深化了人们关于健康与疾病的认识、丰富了人们对医学的本质与价值的理解。

作家 孟君,张大庆著

分類 出版小说 |

22萬字 |

3章