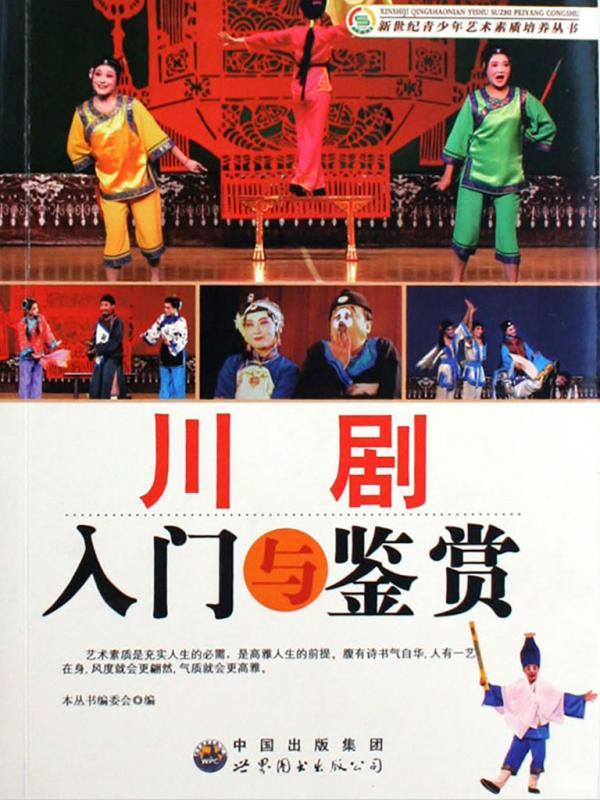

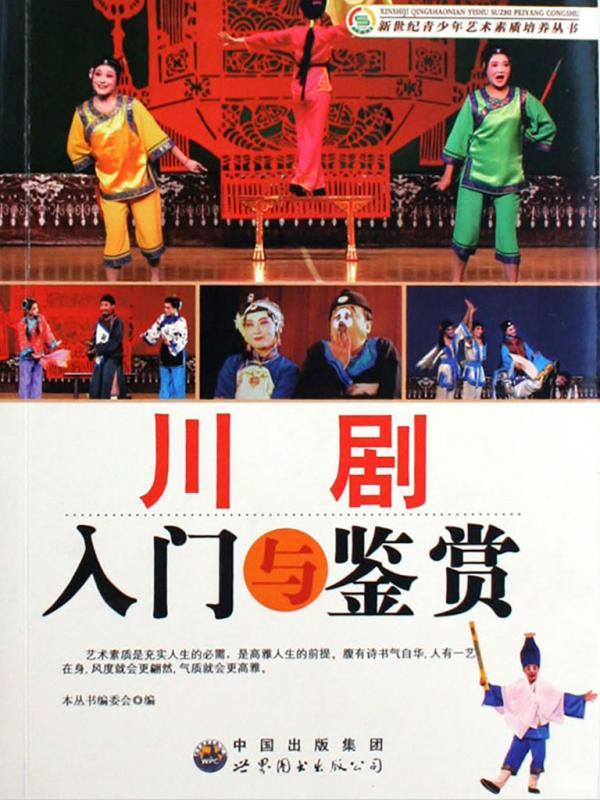

川剧入门与鉴赏

本书系统介绍了有关川剧的基础知识,并对读者如何鉴赏川剧艺术进行指导,对初学者大有帮助,对初学者来说是一本不可多得的好书。

作家 《新世纪青少年艺术素质培养丛书》编委会编

分類 出版小说 |

10萬字 |

3章

本书系统介绍了有关川剧的基础知识,并对读者如何鉴赏川剧艺术进行指导,对初学者大有帮助,对初学者来说是一本不可多得的好书。