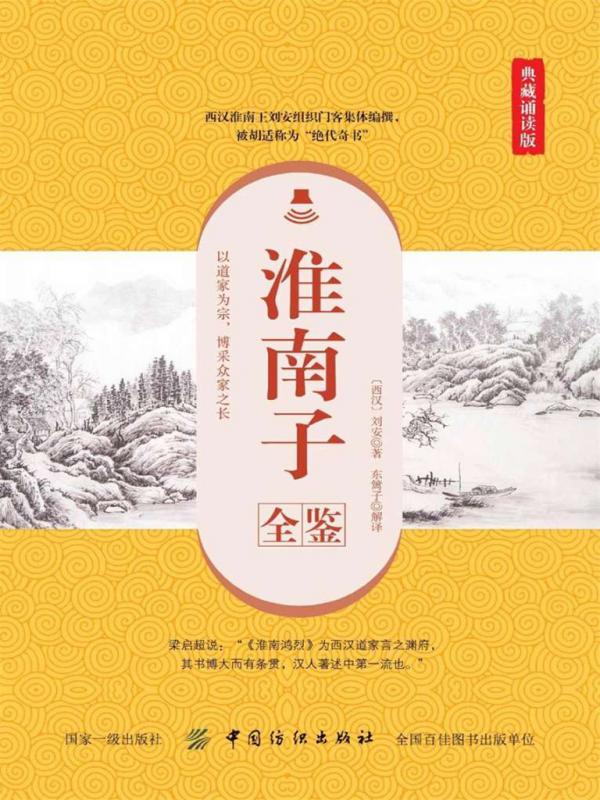

淮南子全鉴(典藏诵读版)

《淮南子》语言如行云流水,文章富于变化,旁涉奇物异类、鬼神灵怪,保存了很多神话传说:开天辟地、共工怒触不周山、女娲补天、后羿射日、嫦娥奔月等,颇有趣味。中国许多传统神话故事均是因此书而得以流传,也因此,它成为了研究中国古代神话的宝典。本书以全新的解读方式,以大量的历史典故丰富哲学思想;语言精练、通俗易懂,让您轻松领略古代圣贤的智慧精华,使之古为今用。

作家 (西汉)刘安著

分類 出版小说 |

19萬字 |

3章